Heute denken – morgen fertig

Der HBK-Rundgang ist wieder ein wunderbares Schaulaufen der Kunst und des Designs

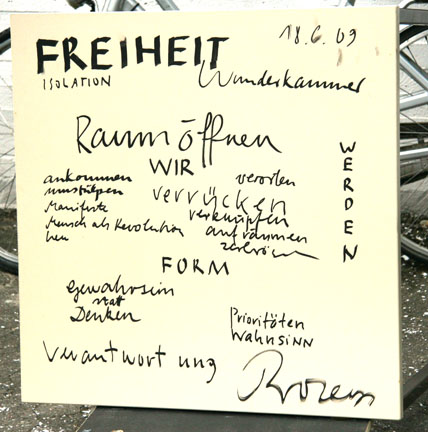

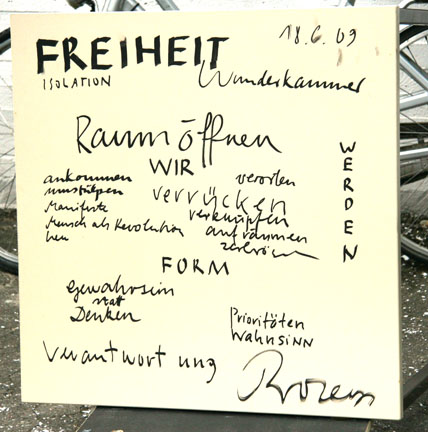

Der Rundgang ist wohl so etwas wie eine idealtypische Ausstellung. Überall findet sich etwas, was einen anregt, aufregt, berührt, infiziert. Weil hier immer spürbar ist, dass es in diesen Künstler brennt. Sie wollen sich ausdrücken, etwas rauskotzen oder einfach Schönheit schaffen. Irgendwo am Wegesrand steht ein Schild: Freiheit und Wunderkammer ist darauf zu lesen. Es ist sicher nicht so gemeint, aber es ist wie eines dieses Reklameschilder auf dem Jahrmarkt, das einen großen Magier anpreist. Der Unterschied ist nur, hier wird das Versprechen gehalten.

Das Schöne am Rundgang ist auch: Hier werden nicht nur spannende künstlerische Positionen gezeigt, sondern oft stehen auch die Künstler selbst in der Nähe ihrer Arbeiten und man kommt in ein zwangloses Gespräch. Wie mit Ae Hee Lee aus der Klasse von Heinz-Günter Prager. Sie hat eine Arbeit über ihr Leben in Korea gemacht. 25 Jahre lebte sie dort, bevor sie nach Braunschweig kam. Jetzt sitzen mitten im Raum 25 winzige, rote Figuren, für jedes Lebensjahr eine, auf blauen Bauklötzen. Sie staunen, denken, warten. Man muss schon in die Hocke gehen, um wirklich in die Welt dieser kleinen Frau einzutauchen. Aber dann sieht man auch das Glitzern in ihren Augen.

25 Jahre im Leben von Ae Hee Lee

Fotos: Tim Meyer

Stark sind auch die Arbeiten von der Prager-Schülerin und Diplomandin Su Jung Kim, weil sie so still und zurückhaltend sind. Kunst, die sich nicht aufdrängt, sondern entdeckt werden will. So hat sie etwa von einem fast raumhohen Heizkörper eine Art Abdruck gemacht. Nur ein kleines Relief, Weiß auf Weiß. Bei einer anderen Arbeit hat sie Nägel in die Wand geschlagen und ihnen einen Schlagschatten mit Bleistift gezeichnet. Als gebe es irgendwo eine unsichtbare Lichtquelle. Das ist kontemplative Zen-Kunst.

Es gibt Klangkunst und die liebevollen Sample-Arbeiten von Manuel Metzner in der Montagehalle, im ARTMAX und einem Gebäude in der Blumenstraße sind Ausstellungen, das Darstellende Spiel präsentiert sich, es werden Performances aufgeführt und durch die Stadt pendelt ein kostenloser Bus-Shuttle. Ein überbordendes Programm.

Für Barbara Straka, Präsidentin der HBK Braunschweig, macht der Rundgang die besten Ergebnisse aus allen Studiengängen sichtbar und erfahrbar. „Das ist immer voller Überraschungen.“ Dabei gehe es auch darum, mit Missverständnissen aufzuräumen. Die Studenten stünden eben nicht nur vor irgendeiner Staffelei und malen Akte, sondern an dieser Kunstuniversität gebe es unter anderem mit Industrial Design/Transportation Design Studiengänge, die mitunter eng mit Unternehmen zusammenarbeiten. „Die Menschen wissen oft nicht, dass wir auch Automobil-Design machen“, sagt Barbara Straka.

Gerade deswegen sei die HBK jetzt auch mit der „Werkschau Gestaltung“ in die ehemalige Bücherei, Hintern Brüdern, gezogen. Man wolle eben richtig in die Stadt hinein.

So sind dort Arbeiten aus den ersten Semestern zu sehen, bei denen sich die Studenten mit Buchobjekten beschäftigen oder Porträtstudien betreiben. Aber auch Diplomarbeiten wie etwa von Designer Stephan Rinck, der ein Konzept für Büros und ein Restaurant auf einem über 200 Meter hohen Strommast entwickelte. Oder Kommunikationsdesigner Stefan Gunnesch, der sich intensiv mit der Haut auseinandergesetzt hat und aufwendige Künstlerbücher produzierte. Manchmal sind eben die Übergänge von Design und Kunst fließend. Das macht den Rundgang so interessant. Es gibt die ästhetische Gestaltung mit unmittelbarem Nutzen zu sehen und die wilde Kunst. Wer hier nicht bis zum Rand angefüllt wieder nach Hause geht, der hat die Augen nicht geöffnet.

Artikel als PDF-Datei

Braunschweiger Zeitung, 25. Juni 2009

Über Retter ohne Ziel

Christian Sievers setzt im Kunstverein Wolfenbüttel einer Sicherheits-Paranoia Komik entgegen

Wenn überall Angst ausbricht – Angst vor einem Verbrechen oder gar einem terroristischen Anschlag – werden die Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Land verstärkt oder eine Weltmacht marschiert mal eben in ein Land ein, weil dort ja überall diese bösen Massenvernichtungswaffen stecken. Der aus Braunschweig stammende und jetzt in Berlin lebende Künstler Christian Sievers lässt dagegen Hilfsmaßnahmen ins Leere laufen und zeigt in seiner Ausstellung „Den Ausnahmezustand proben“ im Kunstverein Wolfenbüttel, wie Hysterie auch mit Komik begegnet werden kann.

Ziellos dreht ein Feuerwehrwagen in dem Video „Rettungsring (Osteringersleben)“ in einem Kreisverkehr irgendwo in einem bewaldeten Gebiet seine Runden. Die Sirene plärrt. Alle Zeichen stehen auf Notfall, aber nichts passiert. Vielleicht machen sich die Mädels und Jungs von der Feuerwehr auch nur einen Spaß und probieren ihren Einsatzwagen ungestört aus. Oder sind sie jetzt doch aufgrund einer diffusen Angst verrückt geworden und drehen sich hier endlos im Kreis wie ein Tiger im Zoo, der am Hospitalismus erkrankt ohne Unterlass hinter seinen Gitterstäben hin und her läuft? Fakt ist, gerettet wird hier niemand. Irgendwann wendet sich der Sicherheitsfanatismus eben auch gegen die, die unsere Sicherheit gewährleisten sollen.

Christian Sievers hat diese Idee eines sinnlosen Einsatzes vorangetrieben, ein weiteres Video mit „Rettungsring (Schöppenstedt)“ produziert und eigentlich wollte er auch bei einem Künstleraustausch in Dubai eine Kolonne von Polizeiwagen im Kreis fahren lassen. Das klappt zwar nicht, aber jetzt drehen die Autos in einer Fotomontage zwischen bombastischen Hochhäusern ihre Kreise. Noch ein Karussell für gelangweilte Beamte. Schön, wenn ein Künstler es schafft, dem Betrachter immer wieder rätselhafte Ereignisse zu präsentieren, die gleichzeitig ein Lachen provozieren.

Der HBK-Absolvent zeigt nicht nur Feuerwehrmänner unterwegs in ihren roten Autos, sondern auch wenn sie ihre Hochsicherheits-Schutzanzüge für die verschiedensten Gefahrgutstoffe überziehen. In der Serie „Freundschaft in der Feuerwehr“ sind die Lebensretter immer zu zweit zu sehen, umarmen sich oder reichen jemandem die Hand. Aber es geht hier nicht nur um Verbrüderung, denn überall sprießen Flammen aus Beinen, Händen oder dem gesamten Körper, so als verflüchtigte sich hier der Retter, weil er bereits mit einer bösen Chemikalie in Kontakt gekommen ist. Doch die Feuerwehrmänner lassen sich nichts anmerken, posieren weiter für dieses Bild von Freundschaft und Teamgeist.

Neben einem lakonischen Humor, der in Titeln wie „Ich trage den Anzug so oft es geht“ oder „Derek wird kontaminiert“ steckt, sind die Arbeiten ein ästhetisches Ereignis, weil Christian Sievers hier eine simple und doch innovative Technik erfunden hat. Mit einem Tintenstrahldrucker druckte er die Motive aus und bearbeitete sie anschließend mit Wasser. Damit löst er die Konturen der Figuren auf und führt die Körper einen undefinierbaren Zersetzungsprozess zu.

Christian Sievers beeindruckt mit seinen Arbeiten auch deswegen, weil er sich nicht auf eine künstlerische Methode festlegt - zu sehen sind neben den Videos und Tintelstrahldrucken etwa auch Objekte aus reflektierendem Stoff - und sein Thema als offenen Assoziationsraum versteht. Der Ausnahmezustand kann auch eintreten, wenn man zu viel Alkohol im Blut hat, wie in der Arbeit „Betrunkenes Mädchen“ aus der Serie „Umgekehrte Szenen“.

Dass letztendlich alles Hochrüsten der Sicherheitsvorkehrungen irgendwann ein Ende hat, bringt die Arbeit „Alarmglocke“ noch einmal auf den Punkt. Auf diesem feuerroten Notfallsignal hat ein Vogel sein Nest errichtet. Ob die Alarmglocke außer Betrieb ist, oder es dem Vogel gleichgültig ist, wenn sie zu donnern beginnt, wird nicht klar. Sicher ist nur, die Natur erobert sich ihren Platz zurück. Und dann ist wieder Schluss mit der Paranoia.

Artikel als PDF-Datei

Braunschweiger Zeitung, 16. April 2009

Schmerzende Grenzüberschreitungen

Die Bilder von Hanna Nitsch im Kunstverein Wolfenbüttel verstören

Aaron hat sich selbst mit der Armbrust in den Kopf geschossen. Von seiner Stirn läuft eine rote Flüssigkeit mitten über sein Gesicht. Der Kopf ist nach unten geneigt, die Pupillen nur zu erahnen, der Blick leer. Auch die Brustwarzen des kleinen Jungen sind von einem roten Kreis umrundet. Und in diesem Moment schmerzen die eigenen Phantasien mehr, als das, was in dem Bild zu sehen ist.

Gewalt, Sexualität und Machtspiele sind die Themen von Hanna Nitsch. Diese Erkenntnis kommt nicht langsam, sondern wie ein Überfall bei Tageslicht. Wer den Kunstverein Wolfenbüttel betritt, bekommt direkt am Eingang einen Faustschlag ins Gesicht. Im ersten Raum hängen vier großformatige Bilder – knapp 2 Meter mal 1,5 Meter – von der Decke. „Elisabeth“ blickt auf den Betrachter hinunter – lasziv, ernst. Auf einem Bild ist das kleine Mädchen nur mit einer Unterhose bekleidet, hat den Kopf zur Seite geneigt und den Körper nach vorne gebeugt – ein Anblick, der den Jugendschützer entschieden „Pornographie“ rufen lässt. Entziehen kann sich ihr keiner, aber sie ist kein Objekt, sie ist nicht verfügbar. So entschieden wie sie schaut, sagt sie: Meine Kindheit und meine Unschuld gehören mir.

Die Künstlerin schafft es, die schlimmsten Phantasien im Betrachter auszulösen, aber die Macht ihren Figuren zu überlassen. Auch wenn sie nicht aufklärt, ob Augen und Münder des Kindes nur blutrotgeschminkt oder blutunterlaufen sind. Irgendetwas passiert gerade im Kopf des Kindes, aber gebrochen ist dieser kleine Mensch nicht.

Aber vielleicht will Hanna Nitsch den Betrachter auch einfach nur in eine Sackgasse führen. Vielleicht hat sie gerade den Moment eingefangen, als die Kinder vor einem Spiegel spielen. Aaron hat sich mit roter Farbe bemalt und spielt toter Mann, Elisabeth ist die Schönheitskönigin mit Krone und lacht sich im nächsten Augenblick kaputt, weil sie bei den geschminkten Augen etwas zu dick aufgetragen hat und das alles doch eher lustig aussieht.

Fotos: Tim Meyer

Hanna Nitsch malt mit Tusche. Auch an dieser Technik liegt es, dass in den Arbeiten nichts manifestiert wird, sondern immer offen bleibt. Die verlaufenden Farben suggerieren einerseits ein Verschwinden, andererseits ein Entstehen. Als würden sich erst langsam die Konturen herausbilden – wie der Charakter eines Kindes.

Unheimlicher als „Elisabeth“ ist die Arbeit „Strawberryfields“. In 17 kleinformatigen Bildern wird in braunen Sepiatönen eine Geschichte angedeutet, die sich auch der Filmemacher David Lynch ausgedacht haben könnte. Ein dunkler Wald, ein Häuschen mit einem ausgeschachteten Grab und ein Kind, das einem Affen den Kopf abreißt. Die Künstlerin öffnet eine düstere Erzählung, die nur Fragen aufwirft und keine beantwortet.

Einfach nur gefallen will Hanna Nitsch mit ihren Arbeiten nicht. Die Braunschweiger Künstlerin überschreitet Grenzen, immer genau einen Schritt zu weit, damit es schmerzt, aber gerade noch zu ertragen ist. Deswegen sind die Bilder so gut. Wenn Kunst allzu süßlich und gefällig daherkommt, macht sie sich vielleicht gut über dem Wohnzimmersofa, aber sie setzt nichts im Betrachter in Bewegung. Und bei Hanna Nitsch steht nichts still.

Artikel als PDF-Datei

Braunschweiger Zeitung, 3. Februar 2009

Im Glücks-Garten

wächst kein Gras mehr

Lehramtsstudenten aller Jahrgänge stellen im Ateliergebäude "Brauhaus" Fotoarbeiten aus / Panoptikum der Stile und Themen

SIEGEN. (wp) In Siegen werden keine Künstler ausgebildet. Aber was die Studenten in der Ausstellung "Brauhausfotografie 16" zeigen, ist originelle Fotokunst.

Ein dicker Mann und sein Hund stehen an einer Straße. Verschwommen im Hintergrund ein Förderturm. Bei Fördertürmen im Kunstkontext kommt schnell die Assoziation Bernd und Hilla Becher. Die Düsseldorfer Künstler setzten jedoch die Industrieriesen bildfüllend, dokumentarisch in Szene. Judith Samen lacht: "Ich habe es eigentlich nicht so gewollt, aber man kann das Bild durchaus als Becher-Parodie sehen."

Die Siegener Professorin für Fotografie hat zwar auch in der Landeshauptstadt studiert, ist aber nicht in die Klasse von Bernd Becher gekommen, der an der Akademie lehrte. In der jährlichen Ausstellung "Brauhausfotografie" zeigt Judith Samen, wie auch alle ihre Studenten, eine aktuelle Arbeit. "Sie sollen eigene Wege gehen", sagt sie über ihre Schüler. Das will sie durch intensive Gespräche über Bildwirkung und Konzeption unterstützen.

Melancholie und Humor sind überall. Man muss sie nur finden

und festhalten: Henner Papies’ Fotoarbeit „taiji”.

Es wirkt. Die Studenten haben sehr unterschiedliche Stile und Themen entwickelt. Stephan Hütter posiert nackt über einem gebogenen Spiegelfläche, so dass sich sein Körper verzerrt und aussieht, als hätte ihn Francis Bacon gemalt. Marcus Brambach hat sein Zitat in der Öffentlichkeit gefunden. Für das Foto "Sieben" fotografierte er eine Bushaltestelle, die mit ihren quadratischen, blau-weißen Farbflächen an ein Bild von Piet Mondrian erinnert. Kunst kommt nicht von können. Kunst heißt, etwas zu finden. Oder wie Judith Samen es sagt: "Ich will den Studenten bewusstes Sehen und Bildkompetenz vermitteln."

Auch Henner Papies hat sein Bild gefunden und nicht inszeniert. Für "taiji" fotografierte er das China-Restaurant "Glücks-Garten", in dessen Vorgarten jedoch kein Glück zu finden ist. Wo Gras wachsen sollte, ist eine Baustelle. Melancholie und Humor sind eben überall. Man muss sie nur finden und festhalten.

Aber die Studenten interessiert nicht nur bewusstes Sehen sondern auch bewusste Manipulation. Den Dreh von Bianca Wagners Bild versteht nur der aufmerksame Beobachter. Oder man hat das Glück, ein Gespräch zu belauschen. "Schau mal", sagt eine Besucherin zu einem jungen Mann. "Sie hat das Bild einfach gespiegelt und dort die Bank wegretuschiert." In der digitalen Welt ist es nicht schwer, der Bildlüge auf den Leim zu gehen.

Eine ungewöhnliche Arbeit zeigt auch Julia Ruttmann. Für ihre Foto-Installation hat sie eine blaue Bettdecke fotografiert, das Bild auf eine Metallhalterung aufgezogen und winzige Männchen auf einem kleinen Absatz davor posiert. "Welch eine Perspektive!" heißt die Arbeit und zeigt mit einfachen, analogen Mitteln, wie dem Betrachter eine neuer Blickwinkel angeboten werden kann, der selbst eine banale Bettdecke zum wogenden Bildereignis werden lässt.

Wie jedes Jahr ist auch dieses Mal ein Gastkünstler in der Ausstellung zu sehen. Das Bild von Zeichner und Fotograf Gerald Domenig zeigt eine geknickte Graubrotscheibe, die durch die Inszenierung des Künstlers karge Schönheit ausstrahlt, als suche der Zeichner auch in der fotografischen Arbeit die klare Form.

"Braushausfotografie 16" ist eine spannende Ausstellung, die Kreativität und Humor der angehenden Lehrer zeigt. Wenn diese Männer und Frauen auf unsere Kinder losgelassen werden, muss man sich um deren Zukunft nicht allzuviel Sorgen machen.

Artikel als PDF-Datei

© Westfalenpost, 22. November 2007

|

Inhalt

Heute denken – morgen fertig

Der HBK-Rundgang ist wieder ein wunderbares Schaulaufen der Kunst und des Designs

Über Retter ohne Ziel

Christian Sievers setzt im Kunstverein Wolfenbüttel einer Sicherheits-Paranoia Komik entgegen

Schmerzende Grenzüberschreitungen

Die Bilder von Hanna Nitsch im Kunstverein Wolfenbüttel verstören

Parallele Welt: Und die Tiere sind ganz ruhig

Ausstellung "In parallelen Welten" im Museum für Gegenwartskunst, Siegen

Im Glücks-Garten wächst kein Gras mehr

Lehramtsstudenten aller Jahrgänge stellen im Ateliergebäude "Brauhaus" Fotoarbeiten aus / Panoptikum der Stile und Themen

Napoleon hat

einen gebrochenen Arm aus Plastik

(::: taz :::)

Kunst für

die Lesebrille

Im Kunstverein werden Künstler prämiert,

die Kunst verschwinden lassen

Prinzessinnen

auf weißen Rössern

Der Kunstverein lässt zwei

Künstlerinnen für vier Wochen in Hildesheim residieren

Die Poesie ist

rund

Die Ausstellung "Weltsprache Fußball"

(::: taz :::)

Archaische Maschinen

für einfache Handlungen

Die projizierenden Skulpturen

von Thomas Bartels

|

| Napoleon

hat

einen

gebrochenen

Arm aus Plastik

Ein Mann steht in einem

brennenden Haus am Fenster und blickt zu den Feuerwehrmännern hinunter,

die ein Sprungtuch aufhalten. Im Hintergrund hat der Sender "TVI"

seine Kameras aufgebaut. Nur Gaffer gibt es keine.

In der Nähe befreit ein Pärchen in einem Sportwagen einen Freund

aus dem Polizeigefängnis. Sie schaffen das, weil die Beamten auch

Träumer in ihren Reihen haben. Drei Polizisten stehen in voller Montur

und mit Schutzschildern etwas abseits und schauen gedankenverloren einen

Waldbrand an.

"Neue Helden - Feuerwehr und Polizei" heißt eine der Vitrinen,

in denen im Hildesheimer Roemer- und Pelizaeus-Museum Playmobilwelten

aufgebaut worden sind. Etwa 5500 Figuren setzten die Mitarbeiter in mühsamer

Kleinarbeit zu liebevollen Szenen zusammen.

Zu einem Großteil wurden extra neue Vitrinen in einer Höhe

von 53 Zentimetern gebaut - für die Kinder. Die Ausstellung macht

nicht in Ansätzen den Anschein, die Messe eines Giganten der Spielwarenindustrie

(Playmobils Marktanteil bei Spielwaren in Deutschland liegt bei 8,4 Prozent)

zu sein. Kuratorin Margrid Schiewek-Giesel und Direktorin Katja Lembke

sind der Aufgabe eines Museums nachgekommen und haben die Plastikwelten

vorsichtig pädagogisch und historisch untermauert. So wird etwa in

einer Villa die Kinderarbeit um 1900 thematisiert und auf einem Hinweisschild

mit einem Suchspiel verbunden: Kannst Du den Jungen sehen, der keine Zeit

hat, zu spielen?

Das Prinzip, Playmobilfiguren als Initialzündung für kindliche

Wissensprozesse einzusetzen, wird auch mit drei Vitrinen in die archäologischen

Dauerausstellungen des Hauses überführt. Da findet sich etwa

in der Abteilung "Frühe Menschheit" eine Playmobil-Arche-Noah.

Lembke nennt das: "Weltspielzeug meets Weltmuseum". Playmobil

gehöre eben schon zur Kulturgeschichte.

Mitarbeiter Matthias Wiedenlübbert arbeitet daran, einen Teil der

napoleonischen Armee zu rekonstruieren. Was da aufgereiht in den Vitrinen

steht, ist wahrlich eine militärische Masse. Einschließlich

einem blutigen Lazarett und Napoleon, dem Wiedenlübbert extra den

gelenklosen, rechten Arm brechen musste, damit er ihn angewinkelt wieder

ankleben konnte.

taz Nord, 7.3.2006

# TAZ #

Im Kunstverein werden

Künstler prämiert,

die Kunst verschwinden lassen

Man hört leichtes

Stöhnen beim Gang durch den Kehrwiederturm. „Ich habe meine

Lesebrille vergessen“, sagt ein Besucher. Ein anderer meint zu den

Textmassen an den Wänden: „Das erschlägt dich.“

„Entsorgungspark für funktionslose Kunst im öffentlichen

Raum“ hieß der Wettbewerb, den der Hildesheimer Kunstverein

in Kooperation mit der Fakultät Architektur und Landschaft der Universität

Hannover und der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig

veranstaltet hatte. Die Teilnehmer sollten der Frage nachgehen, welche

Berechtigung Kunst im öffentlichen Raum hat. Gibt es eine Halbwertszeit

der Kunst und wie verändert sich die Rezeption eines Kunstwerkes,

wenn sich die Gesellschaft verändert?

In der Ausstellung werden neben den fünf platzierten Preisträgern

zusätzlich viele andere der insgesamt 45 eingereichten Arbeiten gezeigt.

Das bedeutet, die Wände des Kunstverein sind mit engbedruckten Seiten

gepflastert. Konzeptkunst bedeutet Arbeit für den Betrachter. Visuell

muss die Kunst meist im Kopf geschaffen werden.

Es überzeugen dann vor allem Konzepte, die einfach aber bestechend

sind. Zu Recht wurden die Architekten Nils Nolting und Arne Hansen mit

dem 1. Preis ausgezeichnet. In ihrem Konzept werden öffentliche Kunstwerke

einen Sommer lang unter einem Sandberg begraben. Die Bürger haben

die Möglichkeit zu entscheiden, welche Kunst sie sehen wollen. Sie

müssen mit Schaufeln, Eimern oder auch Baggern die beerdigte Kunst

ins Leben zurückholen. Gleichzeitig kann aber auch der „Kampf

um die Kunst“ entstehen, wie die Macher sagen. Denn Gegner eines

bestimmten Werkes dürfen den Sand auch wieder zurückschaufeln.

Es heißt also: Einsatz!

Was nach drei Monaten nicht zu zwei Dritteln ausgegraben ist, wird in

einer Sandkuhle verscharrt und damit entsorgt. Die Jury fand den Gedanken

der Basisdemokratie spannend. Der Entwurf holt die elitäre Diskussion

„Was ist Kunst?“ auf die Straße und stellt den Bürgern

die Frage. Jetzt muss sich zeigen, welche Kunst das Leben bereichert oder

überhaupt mit dem Leben zu tun hat.

Auf den computermanipulierten Beispielbildern wird deutlich, dass die

Künstler einen interaktiven Christo schaffen. Denn was Christo mit

dem Verpacken des Reichstages erreicht, ein Objekt durch die Verhüllung

hervorzuheben, dass schaffen Nolting und Hansen auch, wenn sie in Hannover

eine Nana unter Sand vergraben.

Brigitte Raabes und Michael Stephans Konzept lässt dagegen die Kunstwerke

(fast) unangetastet. Sie haben homöopathische Mittelchen aus Kunstwerken

hergestellt. Der Rezipient kann das Werk also aufnehmen, es erfährt

in ihm eine Wirkungsausweitung. Auch wenn die beiden auf die wissenschaftliche

Herstellung des Mittels verweisen, ist gewiss eine Portion Ironie im Spiel.

Raabe und Stephan bekamen den 2. Preis.

Der 5. Platz, der wie der 4. gar nicht mehr dotiert war, wird von der

Jury hervorgehoben, weil es bis zum Schluss Diskussionen über die

Preisträger gab. Nadja Susemichel und Alexander Henschel zeigen in

ihrer Arbeit einen umgekehrten Duchamp. Hatte Duchamp ein Pissoir noch

zur Fontäne erklärt und ins Museum gehängt, fotografieren

die beiden Künstler den „Pokorny“-Obelisken in der Fußgängerzone

und bieten ihn im Heißen Draht als Boje zum Verkauf an. Kunst wird

eine neue Bedeutung zugeschrieben und in einen scheinbar sinnvollen Zustand

überführt. Susemichel und Henschel wussten nichts von der kulturpolitischen

Diskussion um die Skulpturen und haben trotzdem dem Ganzen eine interessante

Facette hinzugefügt.

Wer mit Lesebrille, Zeit und Offenheit für konzeptuelle Kunst den

Kunstverein besichtigt, dem bietet die Ausstellung viel. Die fehlende

Sinnlichkeit der Ideen-Kunst wird durch die intelligenten Konzepte wett

gemacht. Und wer einmal hinter eine Idee gekommen ist, den lässt

sie so schnell nicht wieder los.

Aus der Hildesheimer

Allgemeinen Zeitung, November 2005

Prinzessinnen

auf

weißen Rössern

Der

Kunstverein lässt zwei Künstlerinnen

für vier Wochen in

Hildesheim residieren

Es war ein ganz demokratischer

Prozess. Etwa 50 Hildesheimer wählten im letzten Monat aus sechs

vorgeschlagenen Künstlern zwei aus. Jetzt sind sie da. Motoko Dobashi

aus München und Özlem Sulak aus Istanbul. Die beiden werden

für vier Wochen in Hildesheim leben und eigens für den Kunstverein

Arbeiten schaffen.

Auch die Stadt begrüßt die Künstlerinnen in Form von Kulturdezernentin

Dr. Annamaria Geiger. Sie betont, dass die Kunst den interkulturellen

Dialog fördern würde. Was so oft als Plattitüde daherkommt,

könnte diesmal wirklich mit Inhalt gefüllt werden.

Obwohl sie sich im Detail noch nicht festlegen will, möchte Özlem

Sulak eine Arbeit über ihren Blick auf Hildesheim schaffen. Der Betrachter

soll am Ende sehen, wie sie sich in dieser Stadt fühlt.

Gerade fühlt sich die 25-Jährige hier in Hildesheim wie im Himmel.

Von der 30-Millionenmetropole Istanbul nach Hildesheim zu kommen, sei

„schockierend“. Aus dem Chaos in eine Märchenstadt, in

der nur noch die Prinzessinnen und die weißen Pferde fehlen würden.

Aber vielleicht verschiebt sich ihr Fokus noch einmal komplett. Das sei

das Tolle daran, ein „Artist in residence“ zu sein. Es ist

Zeit, verschiedene Wege zu verfolgen und offen zu bleiben, bevor Entscheidungen

getroffen werden.

Die in München lebende Japanerin Motoko Dobashi steht ebenso im Dialog.

Mit Hildesheim, japanischen Traditionen und natürlich sich selbst.

Die 29-jährige Künstlerin arbeitet vor allem grafisch und produziert

großformatige Wandmalereien. Die Pop-Art hat sie genauso beeinflusst

wie Comics und die traditionelle japanische Wandmalerei.

Was sie in ihrer Serie „Deutschlandschaft“ begonnen hat, wird

sie in Hildesheim weiterführen. Landschaftsforschung. Sie gibt sich

etwa eine Woche Zeit, um auf ihrem geliehenen Fahrrad Eindrücke zu

sammeln. Dobashi macht Skizzen, die sie einscannt und am Computer verändert.

Am Ende zeichnet sie ihre Arbeit direkt auf die Wände der Ausstellungsräume.

Dabei geht es ihr nicht um die bloße Abbildung der Natur. „Wenn

sich ein gerader Baum für mich schief anfühlt, zeichne ich den

dann später auch schief.“

Da es an diesem Tag aber noch keine schiefen Bäume und Prinzessinnen

zu sehen gibt, lädt Thomas Kaestle, Kurator des Hildesheimer Kunstvereins,

die Gäste zum Grillen ein. Dazu sagt er, man könne ja die Künstlerinnen

angucken. Oder mit ihnen sprechen.

Aus der Hildesheimer

Allgemeinen Zeitung, Juli 2005

Die

Ausstellung "Weltsprache Fußball" im Braunschweiger Museum

für Photographie präsentiert Bilder,

die zeigen: Fotografierter

Fußball muss nicht nur Sport bedeuten.

Auch Politik und Poesie lassen

sich über den Fußball ins Bild setzen.

Fußball ist mehr

als ein Spiel. Wahrscheinlich gibt es nichts Universelleres. Spätestens

2006 werden die Massen in Deutschland wieder vor den Videoleinwänden

stehen und sich nach Toren in die Arme fallen. Und im besten Fall ist

es egal, wem man da in die Arme fällt: Nach dem WM-Finale 2002 feierten

nicht selten deutsche und brasilianische Fans zusammen, obwohl es nur

einen Sieger gab.

Auf grenzüberschreitende Begeisterung trifft man immer wieder in

der Ausstellung "Weltsprache Fußball", die derzeit im

Museum für Photographie in Braunschweig zu sehen ist. Konzipiert

wurde die Schau vom Goethe-Institut in Zusammenarbeit mit Magnum Photos,

jener Agentur, die 1947 von Henri Cartier-Bresson, Robert Capa und David

Seymour gegründet wurde. In den Magnum-Archiven haben die Ausstellungsmacher

etwa 4.000 Bilder gefunden, bei denen Fußball eine Rolle spielt.

Das Reizvolle an den Magnum-Bildern: Der Blick auf den Fußball ist

ein besonderer. Denn es gibt wenige Fotos, die zu einer Überschrift

wie "Bayern München muss gegen Werder Bremen desaströse

Niederlage einstecken" passen würden.

In Braunschweig - übrigens heißt es, hier wurde vor 130 Jahren

in Deutschland zum ersten Mal Fußball gespielt - werden die 50 Bilder

in lockerer thematischer Gliederung präsentiert: Es gibt beispielsweise

einen Raum mit Fans, einen mit Toren und einen mit einer Art Ländervergleich.

Der Fotograf Thomas Dworzak, gebürtiger Münchner mit Wohnsitz

New York, zeigt auf seinem Bild spielende Männern aus Afghanistan.

Das Foto entstand 2001, die Taliban beherrschten noch das Land und im

Stadion von Kabul wurden Menschen exekutiert. Fußball durfte dort

natürlich nicht gespielt werden. Auf Dworzaks Bild spielen die Menschen

trotzdem: Irgendwo auf einer Wiese mit einem mächtigen Berg im Hintergrund

und einer Frau im Bild, die verhüllt im Kaftan die Szene durchschreitet.

Gleich daneben ein Foto aus dem Iran, gemacht von dem Fotografen Abbas.

Schaut man auf die Gesichter und Körperhaltung der iranischen Mädchen,

ist da zwar ein Lächeln zu erkennen, aber keine wirkliche Entspannung.

Beide Aufnahmen, obwohl durchaus ästhetisch interessant, bekommen

ihre Qualität durch den Verweis auf das Außen, auf die politischen

Realitäten jenseits des Spielfelds.

Im Raum der Fanansichten geht es vor allem um Gesichter und Rücken.

Die Gesichter: angespannt oder enthemmt im Jubel. Die Rückenansichten

dagegen zeugen von Konzentration. Wenn die Fans dann noch kambodschanische

Mönche sind, die auf einer verwitterten Steintribüne sitzen,

bekommt das Bild wieder einen doppelten Boden.

Aber auch Erdiges in Gestalt eines Schalke-Fans findet seinen Platz. Im

Bild von Thomas Hoepker liegt ein Mann in passender Vereinsbettwäsche,

sein Schnauzbart wirkt obligatorisch und an der Wand hängen Wimpel

und Plakate. Ein Bild von einem Fan - bereichert allerdings durch ein

Kind, das der Mann im Arm hält.

Neben der Freude am Ball werden in der Ausstellung auch kontemplative

Bilder gezeigt, wie die schlichten Aufnahmen von Fußball-Toren von

Lise Sarfati und Herbert List. Bei List hat das Tor die karge Poesie eines

undefinierbaren Holzgestells, das ihn nur formal interessiert hat. Sarfati

dagegen inszeniert das Tor im Schein des Flutlichtes als geheimnisvollen

Zeugen vollbrachter Taten.

Zurück zum Spiel: Wenn Maradona in Rückenansicht die Arme in

einem Halbkreis in die Luft reckt, erinnert es an ein Stoßgebet

und mit viel Drang zu religiösen Interpretationen könnte man

die Bildaufteilung als Kreuz interpretieren. Maradona, Fußball,

Gott. Ja, es ist eine Religion, aber den Argentinier haben seine Sünden

nicht ans Kreuz gebracht. Sie machten ihn nur schwer und langsam.

Aus der taz Nord,

März 2005. # TAZ #

Archaische

Maschinen

für einfache Handlungen

Der

Kunstverein Hildesheim zeigt im Kehrwiederturm

die projizierenden Skulpturen

von Thomas Bartels

Kurz vor der Eröffnung

führt Thomas Bartels eine junge Frau durch die Ausstellung. Sie wird

später die Aufsicht übernehmen. In der dritten Etage stehen

die beiden neben dem ratternden Zahnrad der „Zeitmaschine“

und Bartels erklärt: „Wenn das stehen bleibt, geben sie ihm

einfach einen Schubs. Dann läuft es wieder.“ Schweizer Uhrenmacher

würden den Braunschweiger Künstler sicherlich nicht in ihre

Reihen aufnehmen, Feinmechanik ist nicht sein Gebiet. Er nennt seine Arbeitsweise

„afrikanische Technik“ und werkelt lieber mit Feilen, Sägen

und einem Schraubstock.

Bartels baut archaische Maschinen, denen man auf den ersten Blick nicht

zutraut, Bilder zu projizieren. Sie rattern, tuckern und knarren. Die

Projektionen sind filmische Endlosschleifen von grafisch extrem reduzierten

und simple Handlungen vollführenden Figuren. In „Ikiliikkuja“,

das finnische Wort für Perpetuum mobile, stehen sich zwei Männer

gegenüber und trinken abwechselt eine Flasche leer. Die „Zeitmaschine“

zeigt eine Gehstudie in einer Art Muybridge-Verbeugung und im obersten

Stock lädt der „Äquator“ zu einer projizierten Reise

entlang des nullten Breitengrades ein.

Dieser höchste Raum mit dem „Äquator“ ist gleichzeitig

ein kontemplativer Ruhepol nach dem Aufstieg im Kehrwiederturm. Dort ist

es plötzlich still, sanft dreht sich eine Art entschlackter Globus

mit einer Lampe als Zentrum und wirft Diabilder aus einem Atlas an die

Wand. Kongo knapp über dem Fußboden, Zaire kurz unter der Decke

und immer wieder unendliche Wasserflächen. Und nicht nur die Projektion

ist Teil der Installation, sondern ebenso das Streulicht, die Besucher

mit ihrem eigenen Schatten und eine Motte, die auf dem Diastreifen eine

Flugpause macht. Der „Äquator“ steht auf feingliedrigen

Beinen, an deren Enden Glühbirnen als Füße befestigt sind.

Als würde die Welt nur von zerbrechlichem Licht getragen werden.

Die vielen Details einer Arbeit wie „Äquator“ erfordern

mehr Zeit als eine hastige Durchschau. Da wird selbst ein Lot zum Fixpunkt

des Interesses.

Um zur Ruhe zu kommen, hilft vielleicht ein Tee. In der Ecke im Eingangbereich

tuckert ein Samowar, den Bartels mitgebracht hat.

Der 45-Jährige ist eine Mischung aus Rebecca Horn, Jean Tinguely

und Leonardo da Vinci. Ein Bastler, Spieler und Ausprobierer. Seine Arbeit

sei „altmodisch“ wird dem Künstler immer wieder gesagt.

Ihm sei das jedoch egal, er liebt die haptische Herangehensweise. Pappen

ausschneiden, auf Leitern klettern und sich für die Aufnahmen nackt

ausziehen, damit auch ja nichts ablenkt.

Für die Projektionen arbeitet Bartels fast immer auf 35mm-Filmmaterial

und ausschließlich mit analogen Geräten und Tricktechniken.

Er ist ein Fleißarbeiter. In der „Zeitmaschine“ dreht

sich der Projektor auf einem überdimensionalen Zahnrad und trotzdem

geht die Figur im Film aufrecht. Bartels hat den Gehenden in unterschiedlichen

Lagen gefilmt, so dass die Drehung des Rades kompensiert wird. Aber mit

diesem Aufwand buhlt Bartels nicht, hinter die Details kommt nur der Betrachter,

der Aufmerksamkeit und Zeit mitbringt.

Als es stiller in den Räumen ist, fällt plötzlich auf,

dass die Zeitmaschine schweigt. Es wird Zeit für einen kleinen Schubser.

Aus der Hildesheimer

Allgemeinen Zeitung, März 2005.

|